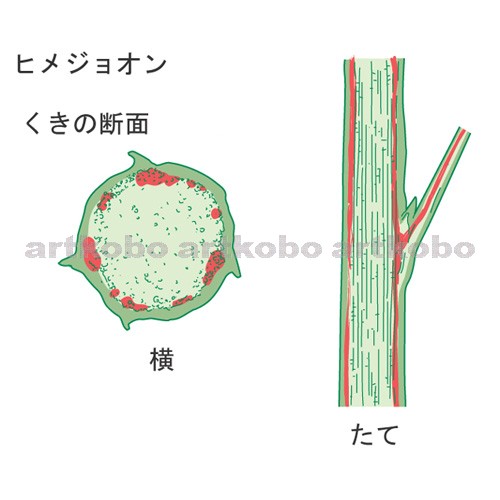

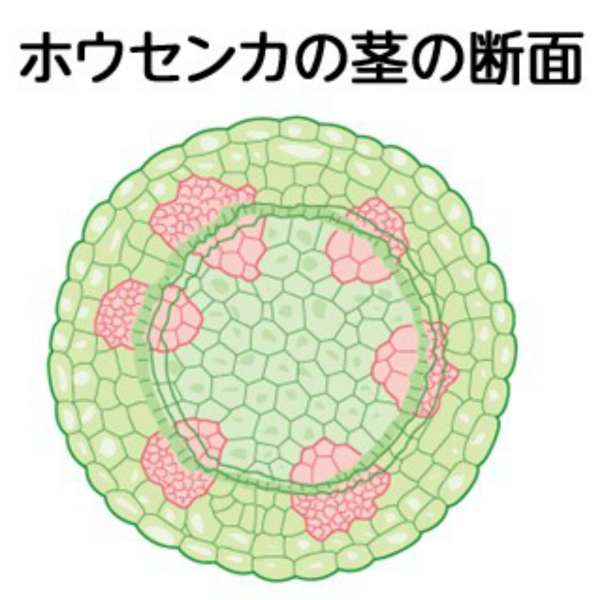

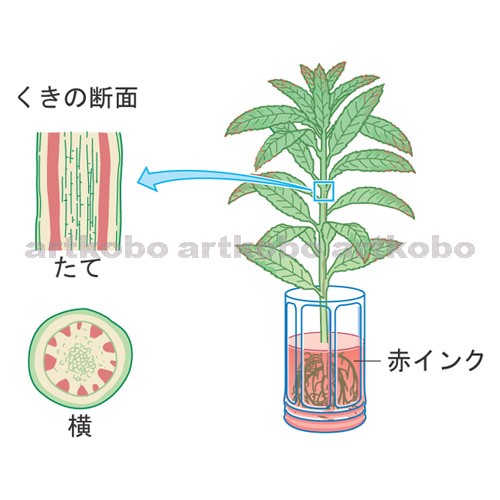

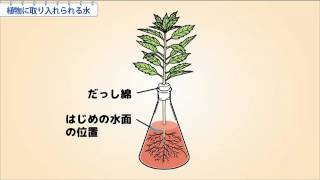

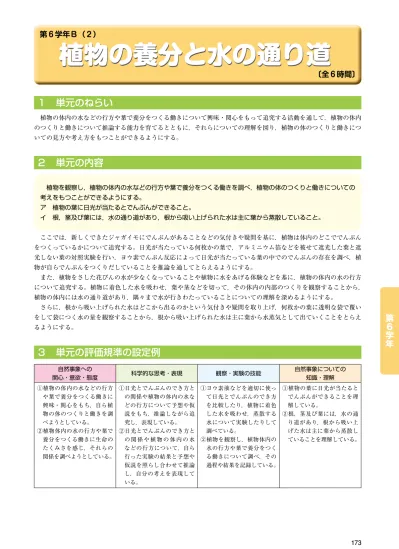

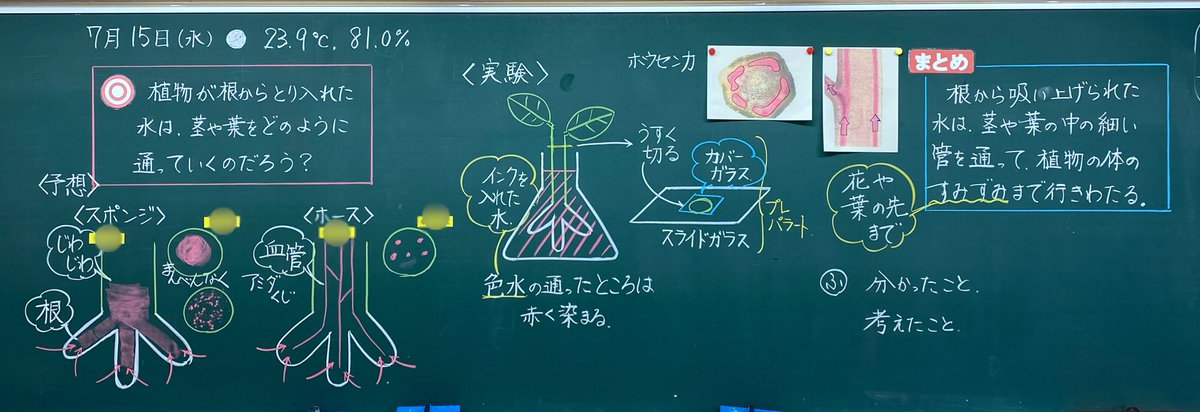

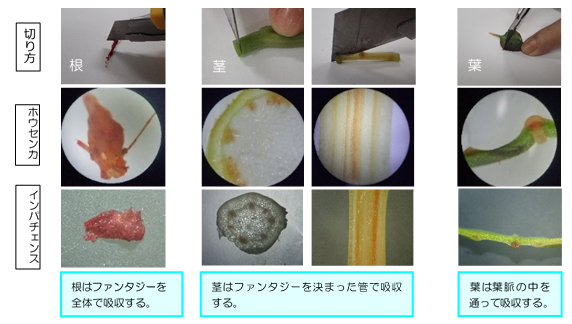

内容「B 生命・地球 (2) 植物の養分と水の通り道」にお いて,「植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉 で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働きに ついての考えをもつことができるようにする。」とされ ている1)。同時に公示された中6年生の単元「植物の成長と水の関わり」の中で、 根からとり入れられた水がどこを通るか調べる実験 がある。通常、食紅を使ってホウセンカを染色して 観察するようになっているが、教科書のように道管 を綺麗に赤く染色するのは難しい根からではなく。2 植物の水の通り道を予想し,予想を基にグル ープで話し合う。《個人→グループ》 3 次時の学習内容を確認し,見通しを持つ。 《一斉》 ※ ワークシートを配布する。 ※ 茎と根については,縦と横の断面図を用意す る。 ま 明

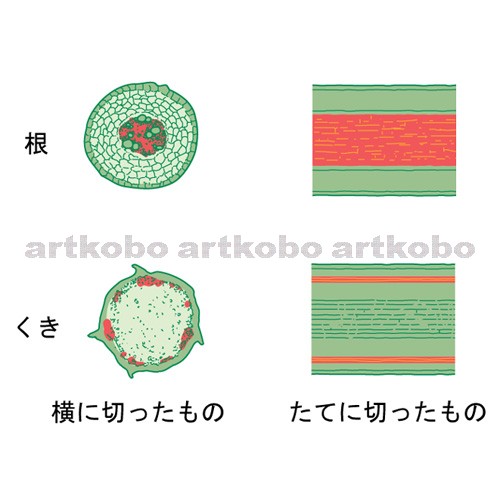

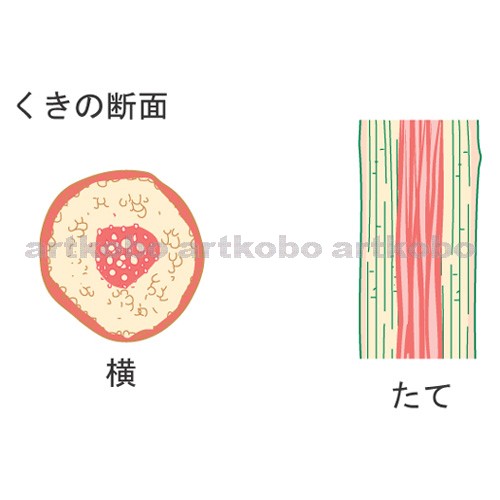

根 茎のつくり

植物 水 通り道 nhk

植物 水 通り道 nhk-植物の「水の通り道」の教材開発を行った . 水の通り道の観察において , 教材の開発や観察方法の研究がなされ てきた . 一方で , 開発されてきた教材を用いた授業実践として中学校では平賀ら報告をしている が ,新学習指導 要領の下での 小学校6年 植物の養分と水の通り道 1/8時 「植物の水の通り道を調べよう」 本時のねらい 植物の体のつくりと水の通り道について問題を見 いだし,予想や仮説を基に調べる方法を発想するこ とができる。 事

植物の水の通り道 学研映像 Com

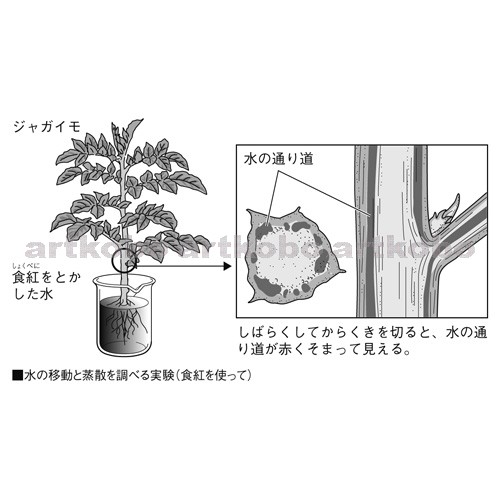

を作成し、着色した水が植物のどの部分にあるのかを肉眼や顕微鏡で観察するといった方法がどの †宇都宮大学 教育学部(連絡先:inokuchi@ccutsunomiyauacjp 井口智文) ‡平成26年度修論生 ⁂平成23年度卒研生 植物の水の通り道を調べる実験の改良植物の水の通り道① ★☆☆☆☆ 理科 右の図のように,根のついたホウセンカを食 しょく 紅 べに で色をつけた 水にしばらくつけておきました。 ⑴ 水ではなく,食紅で色をつけた水を使っているのはなぜで すか。 ( )水の通り道について 質問者: 教員 TAKA 登録番号1071 登録日: ユリの花に赤い食紅の入った水を吸わせました。 すると、数時間後には花弁の外の周りの部分が強く赤色になっていました。 その後、緑色の食紅の入った水を吸わせたところ、色は

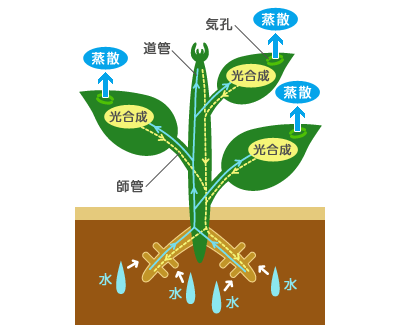

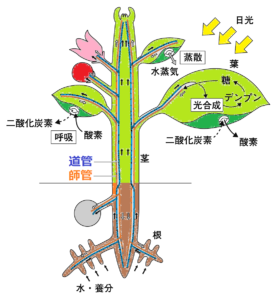

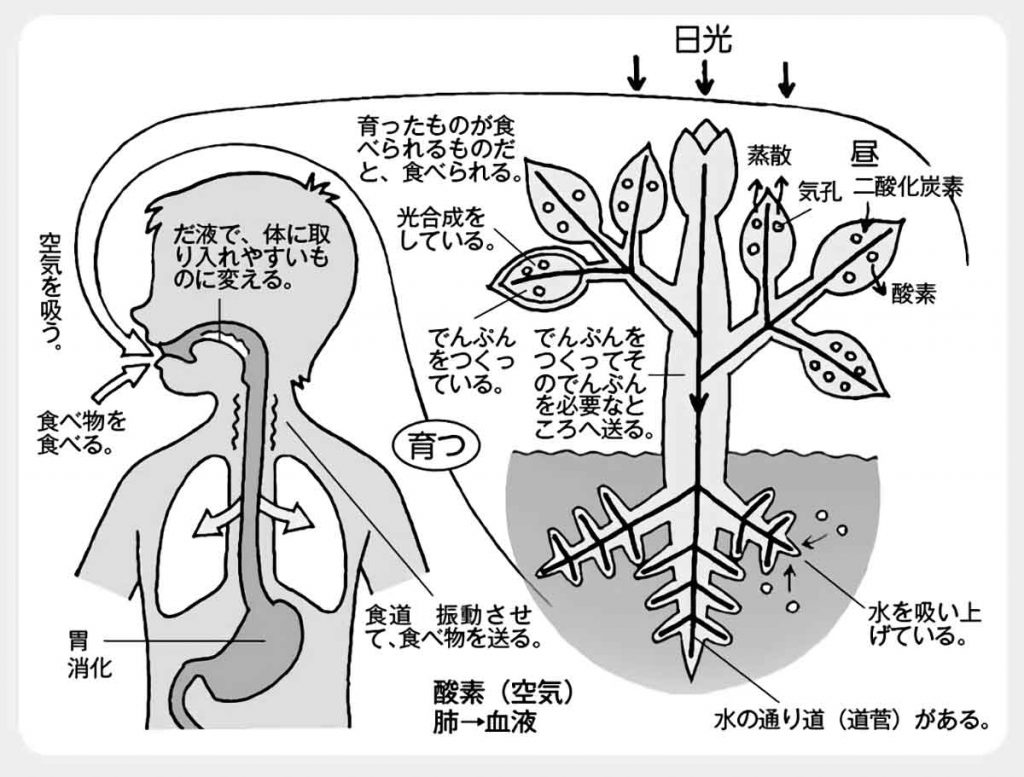

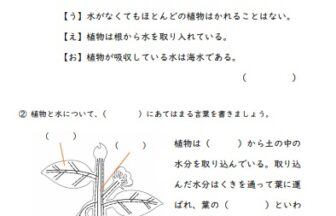

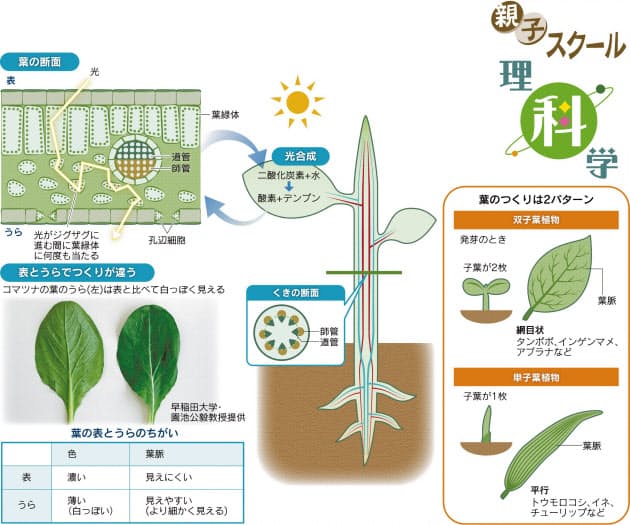

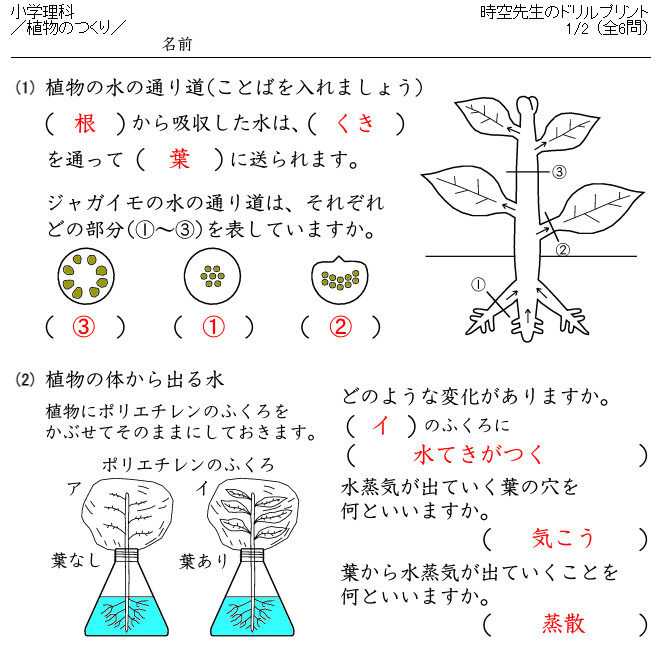

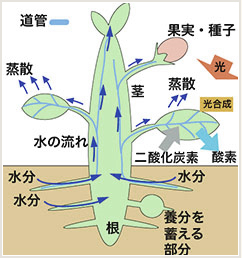

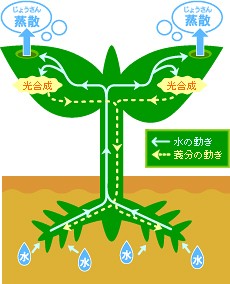

・水の通り道を調べる。①(本時7/10) まとめ ・植物の体内の水の行方に興味・関心 をもち、自ら植物の体のつくりと働 きを調べようとしている。 自然事象への関心・意欲・態度 ・植物の体内の水の行方について、自 ら行った実験結果と予想や仮説を葉からいつも水( すいじょうき 水蒸気)を空気中に出しているため、 くきの水の通り道にある水が、上に引っ張られるのさ。 植物が水を す 吸い上げるしくみは、どうなっているの 植物体内にある液が、水よりこいため、根は水を きゅうしゅう植物の体とはたらき/理解シート 葉の中のすじ、 ようみゃく 葉脈とよばれるところが、水や養分、 葉でつくられた栄養などを運ぶ管の集まりなのさ。 ジャガイモの葉の、水の通り道はどこなの

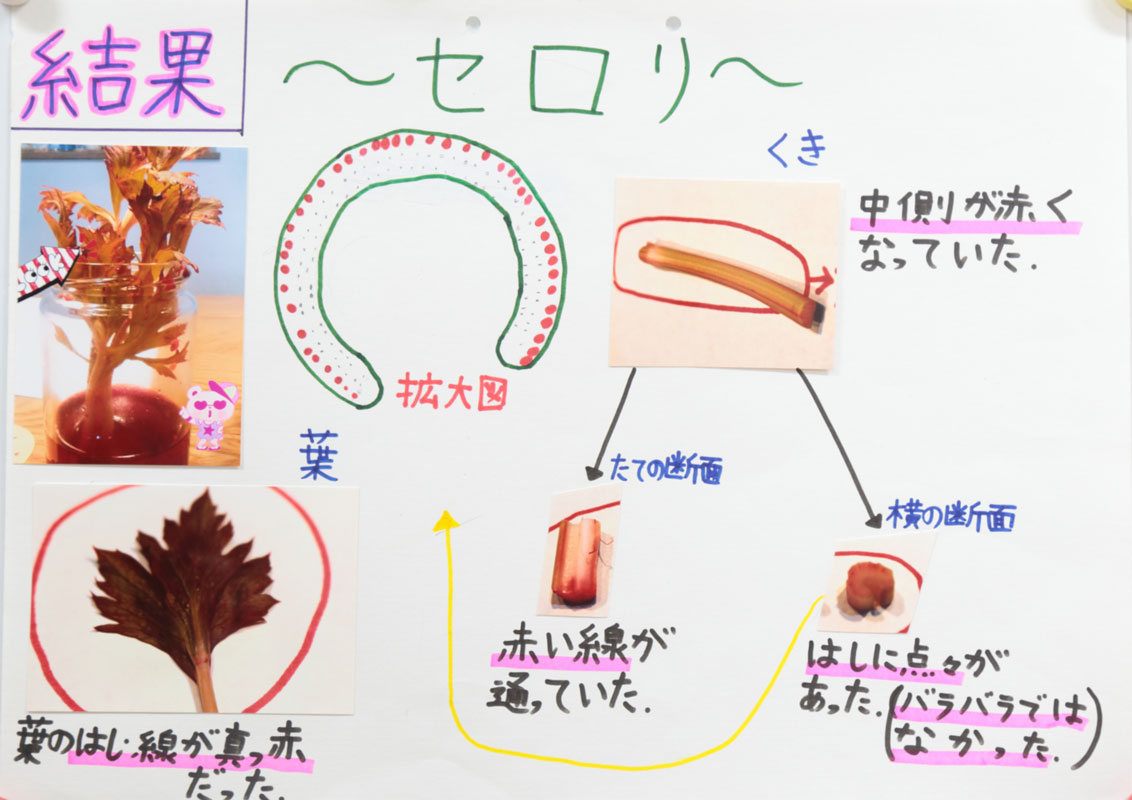

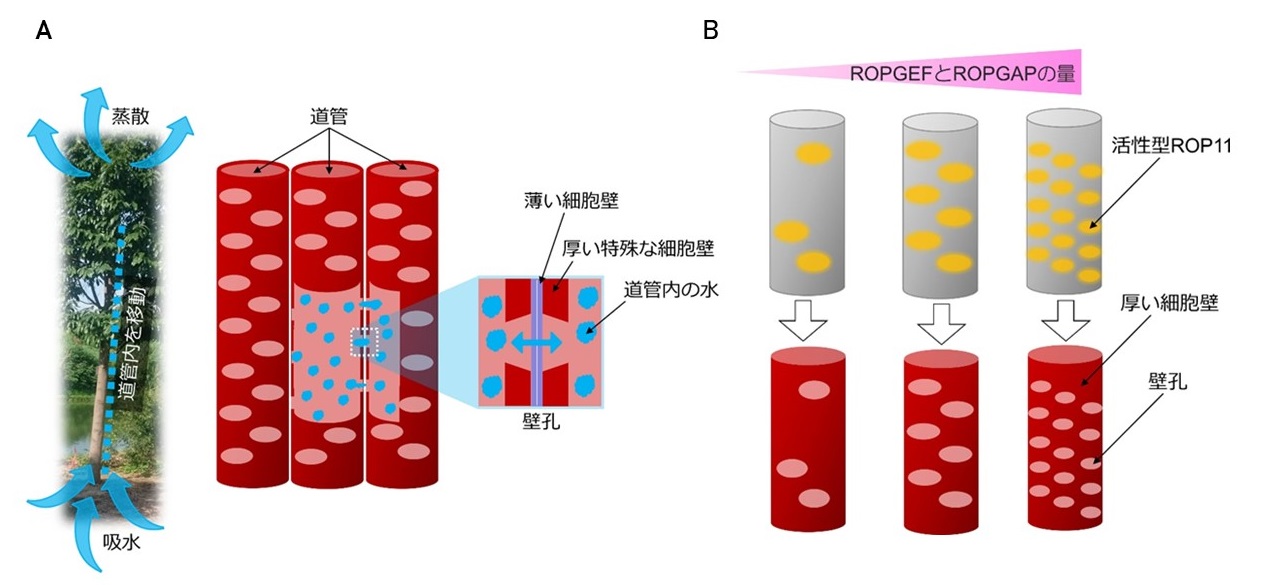

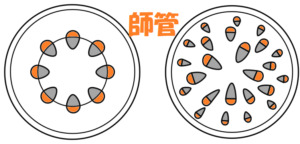

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科 スクールTV https//schooltvjp/v/1354 植物の体内に入った水の行方を考え、植物を着色した水に入れて、どこが染まるかを観察し,植物には水の通り道があることをまとめる。・葉から水が出てTitle 6年 理科テスト 3植物のつくりとはたらき Created Date PMセロリの吸水 植物の水の通り道 独特の香りをもつセロリはセリ科の一種で,発達した葉柄(茎ではありません)が食材に利用されます。 発達した維管束(道管や師管などが集まった水の通り道)をもち,色水につけると1分も経たないうちに葉柄の維管

根 茎のつくり

Web教材イラスト図版工房 植物の水の通り道

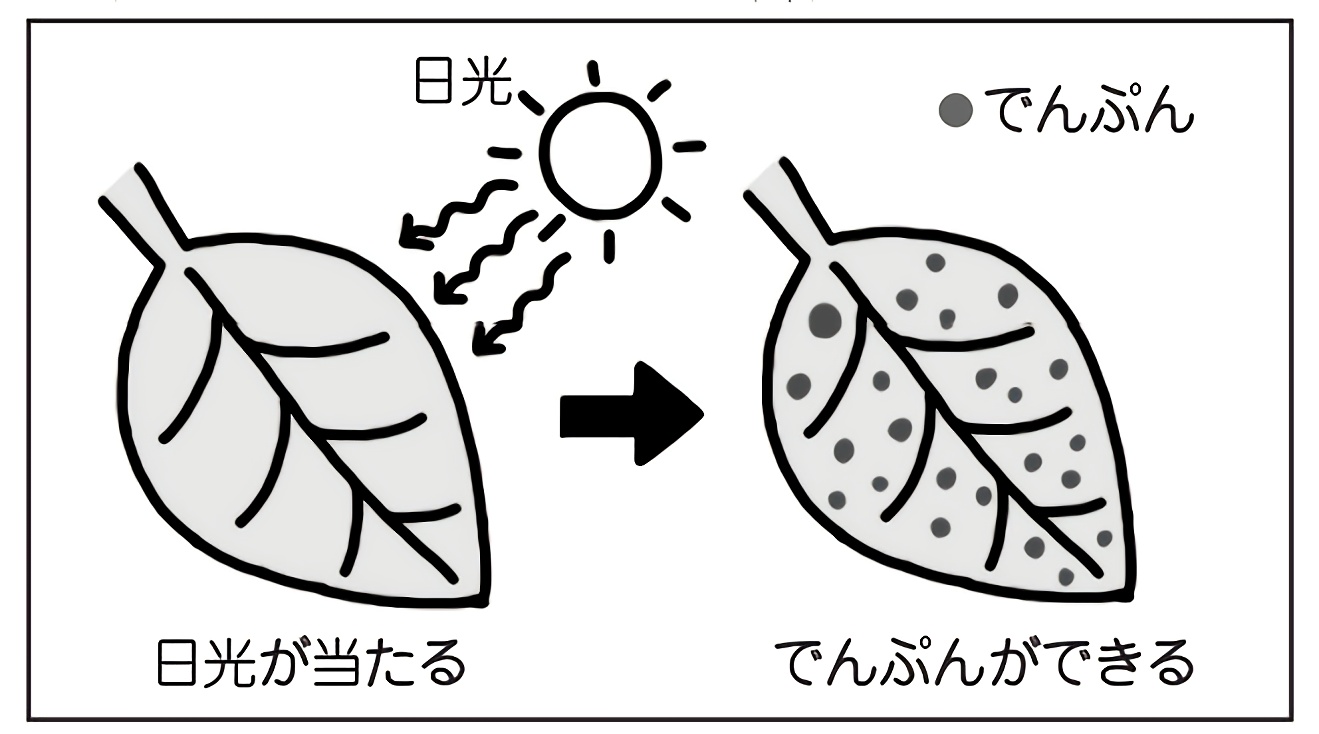

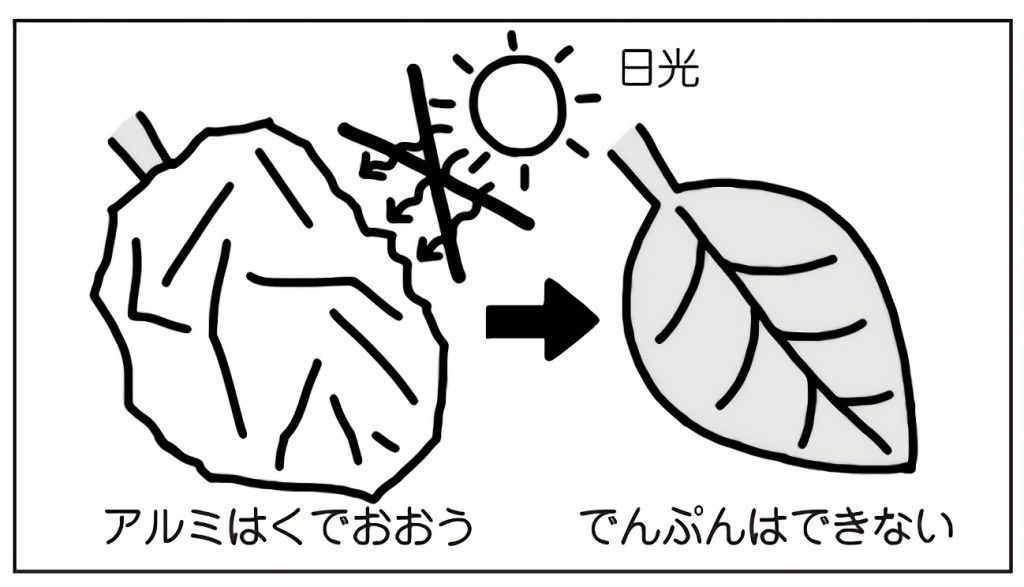

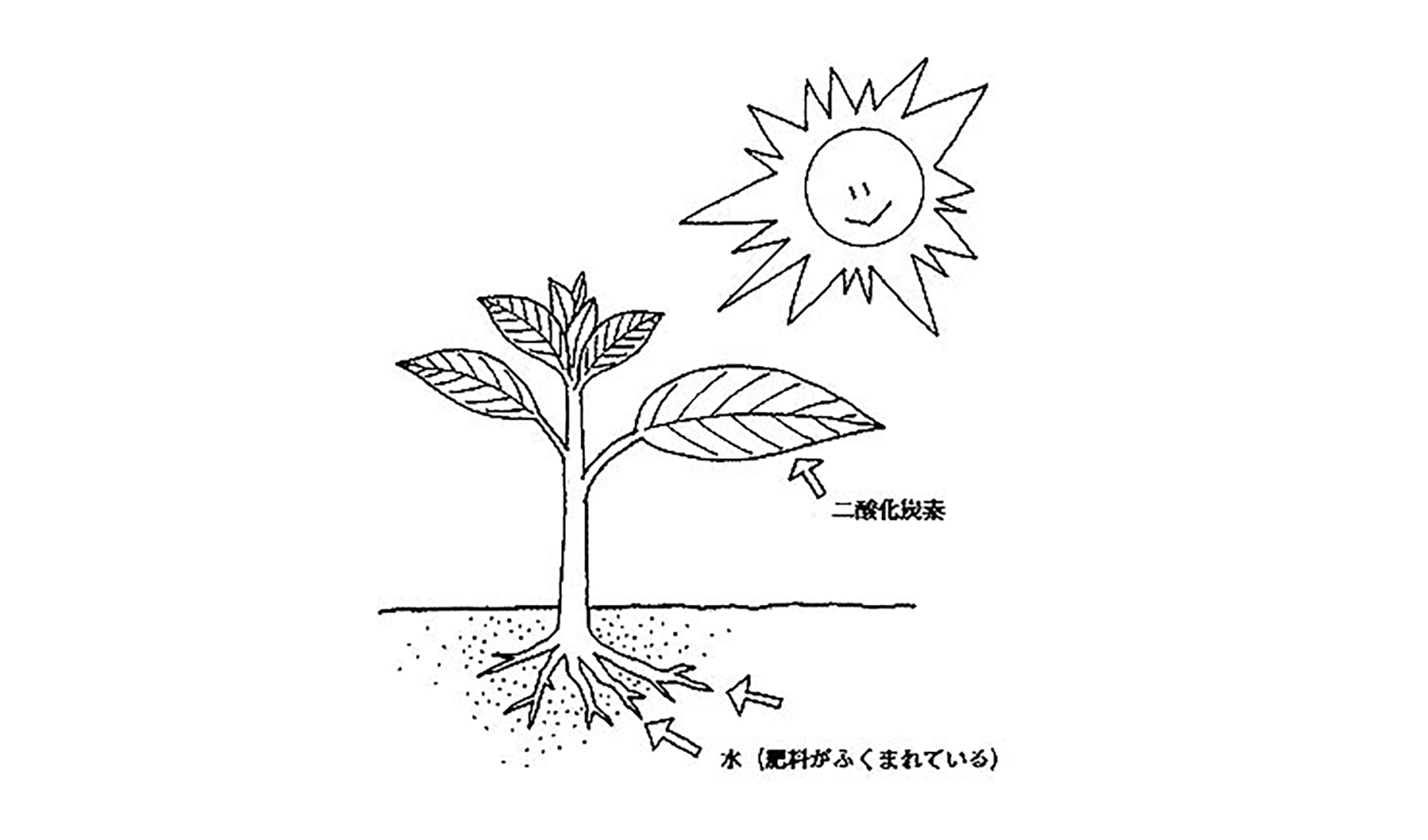

植物と水の 関 ( かか ) わり 植物への水やりは、だれもがやったことがあるでしょう。夏の暑い日、地面がからからにかわいて、花がしおれてしまったのを見たことがある人もいるでしょう。植物にとって、水はどのくらい大切なものなのでしょうか。 1.③植物の成長における日光 や水のかかわりについて、 まとめている。 ①植物には水の通り道があ ることを理解している。 ②根から取り入れられた水 は主に葉から蒸散している ことを理解している。 ③植物の葉に日光があたる と養分(でんぷん)ができる小学校6 年生 植物の養分と水の通り道(簡単な葉のでんぷん反応実験) 単元 植物の養分と水の通り道 目標 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができることを捉えることができる。 概要 チャック付き袋を使って、安全で簡単に葉のでんぷん反応を観察する。

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 植物の成長と水の関わり

水の科学 植物と水 水大事典 サントリーのエコ活 サントリー

水はどこへ? 植物は水を吸って生きている。 根から吸った水はどこにいくのか考え、植物の体の中には、水の通り道があることに気づく。 あらすじを読む植物のつくりとはたらき 植物の水の通り道 24件 の商品がみつかりました。 16件 32件 64件 新着順 価格順 R_S6m_植物の水の通り道_01 R_S6m_植物の水の通り道_02 R_S6m_植物の水の通り道_03 R_S6m_植物の水の通り道_04着色した水に植物をさしておく。 カッターナイフで茎を輪切りや縦切りにし、 水を入れたペトリ皿に入れておく。 双眼実体顕微鏡で切った茎を観察する。 結果 水の通り道(道管)が赤く染まった。 赤く染まった部分は、 ホウセンカは輪のように並び、

植物の水の通り道 学研映像 Com

3

⑵ 植物の養分と水の通り道 植物を観察し,植物の体内の水などの行方や葉で養分をつくる働きを調べ,植物の体のつくりと働 きについての考えをもつことができるようにする。 ア 植物の葉に日光が当たるとでんぷんができること。観察1 植物の水の通り道を調べる 植物が水を 吸い込んで いることが わかる。 太さの異なるシ リコン管を組み 合わせたチュー ブ チューブに,赤インク を溶かした水を入れ, 茎に差し込む。 植物は,明るくて 暖かい,風通しの よい場所に置く。 時間が〇水を運ぶための植物の体のつくりを予想し、確かめ る方法を考える。 〇植物の体のつくりと水の通り道の関係を調べる。(本 時) ★態①(行動観察・発言分析) 〇植物の体のつくりと働きについての事物・ 〇葉まで届いた水のゆくえについて

植物にとってカルシウムとは 04 住友化学園芸

ビノバ 理科 অ য প ড উনল ড কর ন 21 ব ন ম ল য 9apps

「水の通り道」の観察実験に使用される植物は,現行 のすべての小学校理科の教科書において,ホウセンカ Impatiens balsamina Lが例示されているので,本研究 においても,高さが15 ~ cmに成長し,子葉の着い ている部分の茎の直径が5 ~8 mm程度のホウセンカ 植物が水を吸い上げる仕組み 植物が根から吸収した水を上昇させている原動力として、根圧、蒸散、凝集力が挙げられます。 根圧 植物の重量の80~90%は水が占めています。 植物は、根によって水を土壌から吸い上げます。小学校理科の観察,実験の手引き 第6学年b(2) 植物の養分と水の通り道 (pdf1139kb) 小学校理科の観察,実験の手引き 第6学年b(3) 生物と環境 (pdf1285kb) 小学校理科の観察,実験の手引き 第6学年b(4) 土地のつくりと変化 (pdf581kb)

植物の養分と水の通り道 その3 授業研究のあしあと 楽天ブログ

Web教材イラスト図版工房 植物の水の通り道

2 根から吸収した水が、どのように植物全体にいきわたるのか調べる・・・実験の準備をする。 実験し、結果をだす。 根から取り入れられた水は、水の通り道を通って、からだ全体に運ばれることをまとめる。 結論「根から取り入れられた水は、根植物に色水を吸収させて植物の水 の通り道を調べ、その過程や結果 を記録している。 科学的な思考・表現③(発言・ノート) 観察実験の結果から水は根から吸 い上げられ、茎を通って葉から出 て行くことを推論することができ る。 8 「ふりかえろう」「学植物は根から水を取り入れ、 根、茎及び葉に水の通り道が あることを理解している。 植物に取り入れられた水は、 主に葉の気孔から蒸散してい ることを理解している。 5.指導と評価の計画(全7時間) 次 時 学習内容 評 価

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

植物内の水の循環に関して植物学者の考えは極 めて簡単である.植物内には水ポテンシャルが存 在し,これの高い方から低い方へ,土壌,根,茎, 葉,空気の順に水が自然に移動するというのであ る.土壌―植物の系における水の流れは,各部位 植物教材の単元2と4は、連続して扱った。 1.植物の葉に日光が当たるとでんぷんが出来ることを理解する。(光合成) 2.根、茎、葉には水の通り道があり、根から吸い上げた水は主に葉から蒸散していることが分かる。 2.学習指導計画植物は自分で栄養を作っていてすごいと思いました。 ・早く書き終えて,事実を正しく書いている児童数名に書いたことを発表さ せる。 3 ご実践ガイド 小学校 理科 6年生 「植物の栄養と水の通り道」 授 業 1時目:栄養を自分で作る植物展 開 例 ねらい

Web教材イラスト図版工房 R S6 植物と水 05

水の通り道の実験は野菜を使わなきゃ損 根 茎 葉別オススメ野菜の紹介 小学6年 植物の水の通り道 Youtube

Tossランド 野菜で水の通り道を調べよう

理科 ポイント52 植物のからだの水の通り道の検証実験を100 成功させる方法 楽しい小学校理科授業 の500のポイント

トウモロコシ色水吸水実験a 2 2 写真素材 ストックフォトのアフロ

葉のつくりとはたらき

6年理科 植物の水の通り道 佐野市立犬伏小学校

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

植物の水の通り道の実験 科教協静岡だより 静岡で理科教育 教材 実験紹介

植物の水の通り道 小学生 理科のノート Clearnote

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

2

Tossランド 野菜で水の通り道を調べよう

植物の水の通り道について 虫や植物とふれあうコンテスト しんさけっか発表 フマキッズこども研究所

6月9日 金 6年理科 植物の水の通り道を推論しよう 植物の成長と日光や水とのかかわりを学習しています 今日は植物の水の通り道を染め出して 水の通り道 道管 を観察しました 水の通り道がくっきりと染め出された様子をみて 根から吸い上げ

カラフルフラワー作りで植物の自由研究はいかが 男鹿半島 大潟ジオパーク 公式サイト

Web教材イラスト図版工房 植物の水の通り道

湯本第二小学校 いわき小中学校ホームページ

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

カラスノエンドウの投稿画像 By M Oさん 豆科の植物と水元公園と花のシリーズと散策の通り道 月2月21日 Greensnap グリーンスナップ

植物の水の通り道 小学校6年理科 Kashipro 柏の葉 のブログ

ม 1 โน ตของ 中1理科 植物の水の通り道 ೫ ช น Clearnote

Web教材イラスト図版工房 R S6 植物と水 14

第1節 水分の吸収と移動

水はどこへ ふしぎがいっぱい 6年 Nhk For School

6年 植物の水の通り道 島田第三小学校

楽しい小学校理科授業 の500のポイント 単元 植物のはたらき

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

小学校 単元別実験準備用具手引き りかもーる Vol 114

uchidasウチダスdvd小理ショートコンテンツ6年 植物の養分と水の通り道 理科

植物の水の通り道

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

植物の水の通り道を自在に制御する 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

師管と道管 維管束を中学生向けに解説

小6理科 植物の養分と水の通り道 の学習プリント 無料ダウンロード 印刷

記事 詳細情報 17年 6月 19日 月曜日 6年 リベンジ実験 理科で 植物の作りとはたらき を学習しました 植物が根から吸い上げた水は どうなるかを調べる実験で 前回は ジャガイモやホウセンカ ヒメジオンなどで調べましたが 結果がはっきり

根 茎のつくり

螢雪学舎 螢雪学舎の学習法 理科編 要点 又は 要点確認 のバーコードからは 基本問題 が出せます Facebook

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

植物もストレスを感じる In Natural Style

小6理科 植物に取り入れられる水 Youtube

植物 花 はどうやって水をすいあげるの 植物 科学なぜなぜ110番 科学 学研キッズネット

Dvd小6理科 植物の養分と水の通り道

植物の水の通り道 小学生 理科のノート Clearnote

東海大学付属静岡翔洋小学校 静岡県静岡市清水区 6年生 理科 授業の様子 植物の体のつくりとはたらき

櫛形小学校 6年生が植物の茎にある水の通り道 導管 の観察を行いました

Web教材イラスト図版工房 R S6 植物と水 15

茎と根のつくりとはたらき

小学理科dvd6年 植物の養分と水の通り道 企画集団 創

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

中学理科 植物のつくり 解説 基礎 教科の学習

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 植物の成長と水の関わり

動画で学習 1 植物の水の通り道 理科

緑ケ丘小学校 のホームページ

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

小6理科 植物の養分と水の通り道 指導アイデア みんなの教育技術

葉の表とうらで色がちがうのはどうして Nikkei Style

2

結城市立江川南小学校ホームページ

蒲小ブログ 6年理科 植物のからだのはたらき

r2湯築小学校日記 松山市立湯築小学校

小学校理科の観察 実験の手引き 第6学年b 2 植物の養分と水の通り道

中学生 水の通り道のノート一覧 Clearnote

Web教材イラスト図版工房 R S6 植物と水 04

植物の成長にどうして水が必要なの 植物 科学なぜなぜ110番 科学 学研キッズネット

2

理科6年の復習問題 何回でも復習できる 塾の先生が作った本当に欲しいプリント 楽天ブログ

水の通り道を観察する 植物のつくりとはたらき おもしろ理科 Preparation Assistant For Scientific Experiments And Observations

水やりの役割 家庭菜園支援サイト さなえちゃんファーム 井関農機株式会社

2

1

記事 詳細情報 13年 6月 12日 水曜日 H25 6年 理科 植物のつくりとはたらき 理科では植物の学習に入りました 植物の生長には 水が欠かせませんが 水はどのように植物の体に取り入れるか実験しました ホウセンカとジャガイモを色水につけて

小学校6年生 理科 問題集 ワークシート 植物の成長と水の関わり

板書ノート 植物の養分と水の通り道

茎と根のつくりとはたらき

水は葉にどう届く ふしぎエンドレス 理科6年 Nhk For School

植物と水の関わり わくわく大百科 サントリー 水育

6年生 植物の水の通り道を考えよう 高岡市立福岡小学校

理科とか苦手で セロリを赤い水で

いのうえ ゆきのぶ Pa Twitter 6年理科 植物の養分と水 水の通り道を予想 観察の1時間

r2湯築小学校日記 松山市立湯築小学校

水は葉にどう届く ふしぎエンドレス 理科6年 Nhk For School

Web教材イラスト図版工房 R S6m 植物の水の通り道 23

植物の養分と水の通り道 その3 授業研究のあしあと 楽天ブログ

気孔

中1理科 双子葉類と単子葉類まとめ 子葉 葉脈 維管束 根の違い Irohabook

小6理科 植物の成長と水の関わり Youtube

1

植物の中で水はここを通る 小6向けの動画です Studychannel スタディチャンネル 勉強が楽しくなる 学び 動画サービス

2

植物の水の通り道 道管観察実験 お茶の水女子大学 理科教材データベース

テクニカルノート

0 件のコメント:

コメントを投稿